موفق نيربية

سياسي وكاتب سوري

رئيس المنتدى الأوروبي السوري الديمقراطي.

عن الثقافة في العامين الأوّلين للثورة السورية:

لم تأت تلك الثورة من فراغ وضياع في الحقل الفكري، فقد أسّس ربيع دمشق لها، إذ كان “شبابه” هم الذين قَدحوا زناد الثورة في آذار 2011 ونظموا مسارها في البدايات. في حين كانت الإنتلجنسيا السورية هي التي قامت بذلك الربيع، الذي يمكن أن يجد أيّ باحث فيه شعارات وتطلّعات الثورات العربية بعد عقد كامل من بدايته. قال ذلك صادق جلال العظم في إحدى مقابلاته في أوائل أيار 2013 على قناة فرانس 24، بعد انتخابه رئيساً في “رابطة الكتّاب السوريين” في مؤتمرها الأول بالقاهرة، قبل ذلك بثمانية أشهر؛ ليس تحيّة لعطائه الفكري وحسب، وإنّما احتفاءً برؤيته الحارّة للثورة السورية.

قال صادق إن ذلك الربيع كان “بروفة أوّلية للثورة على مستوى نظري”، وتم قمعه يومها لأن النظام أدرك ذلك. كما قال شيئاً لافتاً- في هذه الأيام خصوصاً- هو أننا “لو حققنا 50% فقط ممّا نطلبه الآن، سوف تُنجز سوريا قفزة كبيرة إلى الأمام، حيث “نكون قد عدنا بسوريا إلى سابق عهدها”.

قَارن صادق بين الاستبداد والاحتلال، وقال إن ما يجري يومها هو عمل جيش احتلال يستخدم السلاح الكيماوي ضدّ شعبه. لذلك كان السوريون عندما يقارنون بين سلطتهم وإسرائيل، يرون حالهم أسوأ من حال أخوتهم الفلسطينيين. أضاف إنّ ما ينشره القوميون “نشازٌ” في أيام الثورة، وتوقّف عند موقف جزء من اليسار السوري، بنى موقفه على تطوّرات ما بعد الحرب الباردة، وعلى “علمانية” النظام، بالمقارنة مع إسلامية الثوّار التي تتزايد.

حول تلك الإسلامية الزائدة، قال صادق إنه مفهوم أن التديّن “العفوي والتلقائي” الذي نعرفه يصبح “إسلام توتّر عالي في حالة الأزمة العميقة”. لكنّنا سنرى أنه “عندما تنتهي الحفلة، ستعود سوريا إلى ذلك الإسلام الذي نعرفه”… (نقول “آمين” في هذه الأيام).

كان صادق قد حضر معنا في باريس قبل تلك المقابلة ببضعة أيام ” الملتقى الفكري السوري”، الذي دعا إليه مثقّفان بارزان من جبل العرب هما يحيى القضماني وسميح شقير، وانعقد في يومي 20 و21 من شهر نيسان 2013، تحت ضغط تزايد عسكرة الثورة على حساب سلميّتها الأولى.

كان ذلك الملتقى على أربع جلسات ناقشت رسمياً “واقع الثورة وتحدّياتها”، وتحاول عملياً تفكيك مظاهر أزمتها قبل استفحالها. وكانت الجلسة الأولى حول تحولات الفكر والممارسة من الثورة السلمية إلى الثورة المسلحة؛ والثانية حول مستقبل المجتمع السياسي السوري: بين المواطنة المتساوية والمحاصصة الطائفية؛ والثالثة حول الثورة السورية في الصراعات العالمية: الرهانات والتفاعلات الرسمية والشعبية؛ وتم تخصيص الرابعة للنقاش العام.

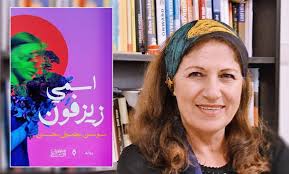

تجسّدت العلاقة المتوتّرة ما بين الفكر والممارسة في الجلسة الأولى، مع ما طرحته في البداية الروائية سمر يزبك حول انعدام الجدوى في هذه المؤتمرات واللقاءات بكلّ الخطب والتثاقف” فيها، بحيث اتّسعت الفجوة بين النخبة المثقفة والواقع الميداني، الذي يتجسّد فيه من “فعل ثوري وفاعل ثائر”. بعد ذلك مباشرة عبّرت هالا محمد بعد تأييدها لما ذكرته سمر، وعن ضرورة الخروج من أسر الخطابية والأنانية والعبارات الجاهزة، التي تزدهر في مثل هذه اللقاءات بشكل مثير ومستفزّ. ثم تتالت المداخلات التي تؤيّد ما ذهبت المتداخلتان إليه، أو تقول إن في ذلك خروجاً عن عنوان الجلسة وموضوعها إلى مجالات الإغاثة التي تحتاج إلى مؤتمر خاص ومختلف. رغم ذلك كانت الجلسة الأولى هزّة أوليّة للحضور استرعت انتباههم ويقظتهم، لإبقاء الاهتمام بالواقع قويّاً، وعدم الاستغراق بالتجريد.

كانت مداخلة ميشيل كيلو أساسية في الجلسة الثانية، حيث قال: “لن أتكلم عن دولة المواطنة أو المحاصصة، ليست الموضوعات التي سنناقشها هي الأهم” …”الدولة السورية القادمة ستعيش كل مآسي النظام، ولن تكون الدولة المدنية ممكنة التحقيق على المدى المنظور، هناك أحزاب وقوى سياسية لا تشبه الثورة، والنظام لن يسمح بولادة قوى سياسية تعبر عن مآلات واشتغالات الثورة” ولذلك فإنه من الضروري “أن يكون الرهان على الناس الذين يشبهوننا، فنتقاطع معهم من أجل أهداف الحرية والعدالة والكرامة التي تؤسس الدولة المدنية الحلم”، وطرح من ثمّ مشروعه قائلاً: “نحن بصدد دعوة كل الشخصيات والقوى السياسية لمؤتمر في القاهرة، لكي يتمكن الجسم الديمقراطي من فرض حضوره على الأرض، وانتخاب مكتب تنفيذي له وآليات إعلامية. ونحن لن نؤجل هذه الخطوة المفروض انعقادها منذ أمد بعيد”. وكان بتأكيده على رفض تأجيل خطوته يردّ على البعض- من أمثالي- ممّن يطالبه بالدراسة الأفضل، وبتوسيع مروحة التحضير لمثل تلك الخطوة وتوسيع مروحتها منعاً للانقسام أو الإقصاء وما في حكم ذلك.

ثم كانت المداخلة الأولى في الجلسة الثالثة لصادق جلال العظم، وطرح فيها أنواع الخطاب الذي تُواجَه به الثورة السورية. وكانت في محاججة القائلين بتعقيد الثورة السورية وتوجّها نحو التحوّل إلى حرب أهلية، رافضاً تلك التصنيفات؛ والمتمسّكين بشعار “حماية الأقليات” الذي فيه إجحاف بحق “الأكثرية التي يجري إظهارها وكأنّها تنتظر فرصة سانحة للانقضاض على الأقلّيات”، أمّا النوع الثالث فهو المتمسّك بمهاجمة “عسكرة” الثورة، متجاهلاً قيام الثورة السلمية وإصرارها في البداية حتى على المظاهر الفنّية والكوميدية، حتّى ووجهت بالسلاح وتعاظمت أعداد الضحايا مما جعل المقاومة بالسلاح لازمة وطبيعية. وقد انتشر ذلك على الجغرافيا السورية بمقدار ما انتشرت الثورة السلمية نفسها” مما أدّى إلى شلّ قدرة آلة حرب النظام على إخماد الثورة.

الفلاسفة السوريون كانوا هناك:

كان للراحل رياض الترك تعبير رمزي بالغ الدقة برأيي وكرّرته أكثر من مرّة، حول أهمية التقاط “النغم”، الذي كان يعني لديه التقاط جوهر الخط السياسي في لحظة تاريخية ما؛ كما الأمر مع التقاط “المقام” من قبل من يريد الدخول والمشاركة في الأداء والغناء أو العزف؛ ومن ثمّ الاشتغال على هذا النغم وضمن إيقاعه الصحيح ووفق متطلبّاته، حتى لو كانت مبهمة إلى هذا الحدّ أو ذاك.

لقد ساعدنا الياس مرقص وياسين الحافظ (ومعهما- أو قبلهما- المغربي عبدالله العروي) على التقاط ذلك النغم بعد “حرب الأيام الستة”، وأسمّيها كذلك بشكل مقصود.

مرّ الاثنان على الشيوعية من خلال الحزبيّة في مطلع وعيهما الفكري/ السياسي، ثمّ ذهبا باتّجاه الفكر القومي العربي، بعدّتهما الماركسية. كانت القوميّة ماديّتهما الخاصة على الأرض في تلك البدايات. كان مرقص أكثر” فلسفةً” بسبب دراسته في الغرب ولغاته الأجنبية، في حين كان الحافظ أكثر “اجتماعاً” بسبب اندماجه على الأرض وسيرته الشخصية التي عايشت العشائرية – نظام القرابة- والتقليد والتأخّر، مع التراكب الطائفي/ القومي الخاص لكونه أمه من الأرمن الذين تشرّدوا في الأرض والبادية بعد كارثتهم في أواخر العصر العثماني.

انشغل الياس مرقص طويلاً في نقد الماركسية السوفييتية وأحوال الشيوعيين العرب، لكنّه انغمس بعمق ونقديّة عميقة في مسائل التحديث. وكانت ذروة مساهماته حين اشترك في ندوة الباردو في تونس، ثمّ أصدر آراءه فيها في كتابه الهام والحيوي” نقد العقلانية العربية” الذي رأيت فيه- وما زلت أرى – مدرسة عملية للعقل العربي والسوريّ خصوصاً. استشهدت أكثر من مرّة بما قاله حين بحث في مقولة “المجتمع الاشتراكي”: أعطوني المجتمع وخذوا الاشتراكية! كان يدرّسنا أن ليس من اشتراكية ما لم يكن هنالك مجتمع واجتماع بمعناهما الحديث الذي بدأته ثورات أواخر القرن الثامن عشر.

بعد موت توأم روحه وفكره ياسين الحافظ بعقد كامل، استطاع الياس مرقص أن يوحّد معه، ويعكس تلك الوحدة بأفضل الأشكال، قبيل وفاته شخصياً بدوره.

ويتذكّر حسام الدين درويش، طالب الفلسفة في جامعة دمشق في النصف الثاني من التسعينات، حين كان صادق جلال العظم وبديع الكسم يدرّسانه وزملاءه الفلسفةَ الغربية والمنطق؛ كيف أن مخبراً- أو مخبرة- من بين الطلاب قد رفع تقريراً أمنياً لمرؤسيه يتضمّن وشاية تعترض على قيام الكسم بتدريس النصوص المذكورة (مع العلم أنها كانت من أغنى النصوص الفلسفية التي درسناها ومن “أكثرها فلسفيةً”. وأذكر أنّ الكسم بدا حزيناً وغاضباً ومحبطاً حين معرفته بذلك “التقرير الكيدي”. وكما هو متوقعٌ ممن سمي ﺑ “الفيلسوف الصامت” لم يُعبِّر الكسم عن مشاعره بكلماتٍ “كثيرةٍ”، وإنما اكتفى بالتعبير بملامح تظهر نفوره، وما يشبه اليأس، من الأوضاع التي سمحت بوجود مثل هذا التقرير، أو أفضت إلى وجوده). كانت أجواء التعليم الجامعي موبوءة هكذا، وعداء الأجهزة الأمنية للمعرفة ثابتاً، كما كان يبدو ويتجلّى، ويحتاج استيعاب ذلك إلى دراسات ومخابر وحلقات بحث متطوّرة.

كان بديع الكسم من أقلّ الفلاسفة السوريين تطرّقاً للسياسة بشكل مباشر، علماً أن كثيراً من المقرّبين منه كانوا يتعاملون معه كمعارض أصيل، ويسمّونه رغم ذلك” الفيلسوف الصامت”، وكان أخوه عبد الرؤوف- الأكاديمي البعثي ورئيس الحكومة- يعلم ذلك ويتستّر عليه.

سبق الكسم أستاذ سوري آخر في الفكر هو عبد الكريم اليافي، الذي نال الدكتوراه في الفلسفة بعد دراسات في الرياضيات والفيزياء في باريس في مطلع الأربعينات من القرن الماضي، وكان موسوعياً ومفكّراً متصوّفاً وأستاذاً للعديد من المعارضين في السياسة، بدروسه وكتاباته في حقل علم الاجتماع خصوصاً. وحين نظر اليافي في موضوعة الإصلاح، وجد أساسه في الإصلاح الديني، لكنّ الفقهاء- والموروث الفقهي- لم يكونوا قادرين على الوفاء بالمهمة ومتطلبّاتها الحديثة، ما لم يستوعبوا العلم الحديث، وما كان ذلك يسيراً أو ممكناً. وجد ضالّته في التصوّف وابن عربي ووحدة الوجود، حيث لم يرّ فيها تناقضاً مع التصدّي للواقع المتأخّر.

في المقابل كان هنالك فيلسوف آخر، أكثر “شفوية” وعلى النمط السقراطي إن جاز القول، كرّس حياته للتربية والتعليم، هو أنطون المقدسي، الذي كان يفتخر، أكثر ما يفتخر بكتاب الفلسفة الذي وضعه في منتصف القرن الماضي للصف الثاني الثانوي- فرع الفلسفة. وبقي حتى أواخر حياته يشرح السهل الممتنع في ذلك الكتاب، ويعتزّ به.

وبما أن المقدسي بعثيٌّ قديم، فقد بقي النظام يراعيه ويحاول تقليص محاولاته لرعاية الأدباء والكتاب الأقرب بشكل طبيعي إلى الوسط المعارض، وكان من أقرب أصدقائه مثلاً ميشيل كيلو. وحين تمّ تكليفه بإدارة قسم التأليف والترجمة في وزارة الثقافة دعم العديد من الكتاب الذين كان يمكن للنظام أن يُقصيهم، كما رعى توجّهاً للأرشفة والبحث فيما هو نهضوي في تاريخ سوريا الحديث.

من ثمّ، وجد أنه المؤهّل لمخاطبة الرئيس حين مات الأسد الأب وورثه الابن، وتوجّه إليه برسالة هامة جداً في تاريخ الأدب السياسي المعارض في سوريا، الأمر الذي زاد من حرارة تحرّكات النخبة الفكرية والثقافية في سوريا من أجل التغيير. قال فيها على سبيل المثال: ” … إنها بداية لدرب طويل إذا سلكناه يمكن أن ننتقل تدريجياً من البداوة والحكم العشائري الى حكم القانون وبداية الدخول في القرن الواحد والعشرين. لقد كفانا يا سيدي من الكلام الفضفاض: مكاسب الشعب، انجازات الشعب، ارادة الشعب. الشعب غائب يا سيدي منذ زمن طويل، ارادته مشلولة تقوم اليوم على تحقيق هدفين: الأول وعلى الصعيد الخاص، أن يعمل ليلاً نهاراً كي يضمن قوت أولاده. الثاني وعلى الصعيد العام، أن يقول ما يطلب منه قوله، وأن يتبنى السلوك الذي يطلب منه: (مسيرات، هتافات…). إن الذي يعصم هذا الشعب من الدمار، هو أنه يتعايش مع هذا الوضع المتردي تعايش المريض مع مرض مزمن”.

وفي أوائل هذا القرن، حين احتدمت النقاشات السورية حول المجتمع المدني، أذكر جيداً كيف قام بتبسيط المسألة بأن ذلك المجتمع المدني يمكن أن يبدأ باتّفاق أهل البناء على ترتيب الدور بينهم عل تنظيف الدرج المشترك مثلاً، في حين يحدث العكس حين يقوم أحد السكان بتربية النحل أو الدجاج على سطح البناء الذي يسكنه معه آخرون.

كان طيب التيزيني “طمّاعاَ”- والطمع في العطاء ميزة خاصة- وحاول محاولة كبرى في مشروعه النهضوي الخاص “من التراث إلى الثورة”، ودبّج عدة مجلّدات فيه قبل أن يتوقف بعد أن سبقته عجلة الزمن الحديث الذي لا ترحم سرعته، ويتحوّل من التركيز على الثورة إلى “النهضة والتنوير”، وتلك تهدئة رزينة.

أصدر بياناته الخاصة في مطلع الثمانينات مثلاً، ومنها ورقة حول الديمقراطية، يقول فيها إنه لا ديمقراطية من دون علمانية ولا علمانية من دون ديمقراطية. وكانت تلك في ظروفنا السورية حساسية خاصة وعميقة ولا زالت. أذكر ذلك لأنّي قرأته في السجن، وقراءات السجن متمهّلة متمعنّة أكثر من غيرها!

في السادس عشر من آذار 2011، مع البدايات الأولى للثورة السورية، كان اعتصام في ساحة المرجة في دمشق أمام وزارة الداخلية من أجل المطالبة بالإفراج عن المساجين، شارك به الطيّب وناله من ضرب وأذى عناصر الأمن حصة مهمة، توقّف بعدها نهائياً أذى من كان يتّهمه بأنّه ليّن مع النظام، منذ يوم تأمّل خيراً بولاية بشار ووراثته كما فعل معظم الفلاسفة في التاريخ درءاً للعنف، وأثبت أن حياته مكرّسة للتغيير والثورة.

وإذ نتحدّث عن الفكر والفلسفة والتنوير والثورة، عن العقلي والعملي، من الطبيعي أن نتوقّف قليلاً ونحيّي برهان غليون بدوره ولدوره، وهو الفيلسوف وعالم الاجتماع السياسي السوري- الفرنسي، والسياسي عملياً وبالنتيجة أيضاً، وهو الذي لعب دوراً هاماً في المعارضة السورية خلال السنوات التي كانت تغلي منذ أواخر التسعينات الماضية، وخصوصاً منذ بداية الثورة السورية.

أصدر برهان كرّاساً بعنوان “بيان من أجل الديمقراطية” في نهاية السبعينات باكورة لكتبه ومؤلّفاته، وأثبت منذ اللحظة الأولى لعمله التزامه بقضايا شعبه. تتالت بعد ذلك كتبه ودراساته العديدة التي أسهمت بترتيب وعي النخبة السورية والعربية باتّجاه الديموقراطية، وقد تميّز أيضاً بتحفّظاته على ما رأى فيه طريقة طرح العلمانية من قبل عديد المثقفين/ السياسيين السوريين أو العرب بشكل مواجه للديمقراطية أو سابق عليها. كان كذلك ميّالاً بقوة إلى جانب الديمقراطية في مواجهة الليبرالية، من وجهة نظر يسارية على الأغلب. وقد كتب مرة أنه “إذا كنا ننتمي نحن الديمقراطيين والليبراليين إلى معسكر واحد هو معسكر الحرية أو الدفاع عن الحريات الفردية فعلى ماذا نختلف إذن؟ بالتأكيد نحن لا نختلف حول تقدير قيمة الحرية واعتمادها كأساس لأي حياة سياسية واجتماعية سليمة. إن خلافنا يقوم حول مسألتين أخريين. أولاً حول شرعية المطابقة النظرية بين الديمقراطية والليبرالية مما يعطي للتيارات الليبرالية الحق في الاستحواذ على رصيد الديمقراطية كله ومصادرتها الكاملة له، وثانيا حول نجاعة مثل هذه المطابقة من الناحية العملية أو الاستراتيجية التي تعنى بنقل الفكرة الديمقراطية إلى الواقع الاجتماعي وممارستها على الأرض.”… هنا أذكر جملة موجزة جداً قالها الياس مرقص حين كان مستعجلاً قبل وفاته: “الديمقراطية هي الليبرالية زائد مفهوم الشعب”.

أعود إلى صادق جلال العظم (لضرورات الترتيب الزمني) الذي قرع بقوّة على الكرة الصماء الجوفاء، حين واجه “نكسة حزيران” والردّ العربي عليها بكتبه الرائدة في “نقد الفكر الديني” و”النقد الذاتي بعد الهزيمة” و”ذهنية التحريم”. كما فعل ياسين الحافظ باشتغاله على التجربة الفيتنامية.

أسهم صادق بشكل ملموس في ربيع دمشق، ثمّ في الثورة السورية، وحافظ على روحه النقدية والطليعية الرفيعة حتّي وفاته بالسرطان. أذكر جيّداً كيف أشار إليّ بأصابعه متسائلاً عن الأحوال والآفاق وهو على فراش الموت لا يستطيع كلاماً، وكيف ابتسم حين قلت له جملة مطمئنة كاذبة. قضى السرطان أيضاً على ياسين والياس وكثيرين ممّن عاشوا الشأن العام عميقاً في عقولهم التي لم تكن تكلّ ولا تملّ.

لا أعلم أين يمكن وضع تصنيف ميشيل كيلو في هذا السياق، لأنّه في الحقيقة نسيج وحده: قائد في حقل الثقافة السياسية، كما عرفناه في السبعينات ثمّ في ربيع دمشق حيث كان أساسياً في تأسيس “لجان إحياء المجتمع المدني”، وفي تأسيس “إعلان دمشق” وإدماجه للجان المذكورة في العمل الوطني المعارض ككتلة فاعلة مهمة. غير ذلك كانت له محاولته الشبيهة بعد الثورة السورية لتجميع جهد الديمقراطيين غير المنتمين وتحريك دورهم، حتى دخل الائتلاف المعارض صيف 2013 مع كتلة هامة، ما لبثت أن واجهت المشاكل والصعوبات ككلّ المعارضة السورية.

ترجم ميشيل شيئاً من نيتشه إلى بولانتزاس وقام بتأليف كتب هامة تعبّر عن نزوعه الفكري الخاص الذي كان في البدء شيوعياً رسمياً ثم أصبح ماركسياً حراً فمحلِّقاً حراً في النهاية، حين أعاد اهتمامه بروايتيه الصغيرتين، وألّف كتابين هامين هما “الثورة السورية وبيئتها الدولية”، و”من الأمة إلى الطائفة”، الذي كان يدور في خلده طوال انشغاله السياسي في عقديه الأخيرين قبل أن يختطفه وباء كورونا عام 2021.

في حياته، مثّل ميشيل كيلو أهمّ محاولة من مفكر أو مثقّف سوري في ممارسة السياسة العملية، وهي محاولة نبيلة وطموحة متناقضة مع محاولات الاخرين للاحتفاظ بمسافة كافية بينهم وبين العمل السياسي بحيث لا يؤثّر الأخير سلباً على حركة الفكر والكتابة… وهذه أيضاً مهمة منتجة ونبيلة.

كان ياسين الحافظ قد نجح قديماً في تلك المحاولة، ونشط مع آخرين في تأسيس وعمل “حزب العمال الثوري”، لكنّه ظلّ أيضاً على مسافة يحتاجها المفكّر، منسجمة مع مسافةٍ حافظ عليها الحزب المذكور نفسه. وقد أثّرت تلك التجربة السياسية- ربّما- على مشتغل نشيط ومهم في علم الاجتماع والفكر السياسي السوري، هو جاد الكريم جباعي، الذي أسهم وما زال بصمت ودأب؛ بعد أن تتلمذ على أيدي ياسين والياس وبطريقة عضوية تماماً تليق بفيلسوف؛ في كلّ النشاطات المذكورة أعلاه وخصوصاً في مسائل المجتمع المدني، وفي الحركة الثورية السورية، وبقي عقله نشيطاً دائب الحركة الداخلية… والخارجية.

أولئك المذكورون سوريون، لكنّ هنالك سوريّين فلسطينيين رافقا الحركة الأكاديمية والفكرية والسياسية السورية، ورافقا التحوّلات السورية حتى الثورة، هما الفيلسوفان يوسف سلامة وأحمد برقاوي. ما زال الأخير حياً يُرزق ومتوقّد الذهن فعّالاً، في حين توفّي الأوّل منذ وقت أكثر من عام بقليل.

من أهمّ ما أنجزه يوسف سلامة أطروحته حول “السلب” عند هيغل، الذي استردّ به المفهوم من تعليبه أولاً ثمّ في تشويهه في غمار الستالينية وأعاده إلى أصله الهيغلي. كما أن أهم ما أبدعه أحمد البرقاوي هو كتابه وشغله الدائب على “الأنا”، فكان مما قاله حين عرّف الحرية أنها زوال الهوة بين الأنا الظاهر والأنا الخفي. فلا يمكن أن يظهر الأنا ويعي تميّزه الذاتي دون التحرر من النظام المتعالي، إذ يؤكد أن لا معنى لحرية المجتمع هكذا مجردة، بل لا تتحقق حرية المجتمع دون تحرر الأنا وحريته. وفي كتابه “أنطولوجيا الذات” طرح أن انتقال الأنا إلى الحضور الفاعل يكون عبر الاعتراف به وبحضوره وتعيّناته المختلفة، وفرادته من الذات البسيطة إلى الذات المركزية.

وتكلّمت هكذا عن هذين الفيلسوفين لأنّهما هكذا في ذاكرتي البصرية، كثيراً ما كانا يتحرّكان معاً ومنذ عقود بين المراكز والملتقيات ليساعدا في عملية “النهضة” في الحقل الفكري، التي اتّضح أنها تحتاج بدورها إلى ثورة.

هنا أعود قليلاً، لأشير إلى فيلسوف سوري حلبي عاش في فرنسا طويلاً هو جورج طرابيشي، الذي اهتمّ خصوصاً بنقد الجابري وكتب عدة كتب في” نقد نقد العقل العربي”. وقد كان تأخيره في هذا المقال لأنّه عاش زمن الربيع العربي والثورة السورية حتى وفاته في ٢٠١٦، وكان له رأيٌ مهم في هذه الأيام، بعد سقوط النظام السوري. قال:

“…في الواقع أفضل أن أسميها انتفاضات لأن الانتفاضات من شأنها أن تسقط أنظمة، أمَّا الثورات فليست مهمتها إسقاط أنظمة فقط، بل بناء أنظمة جديدة تتجاوزها وتتقدم عليها. السؤال الكبير هل ستنجح الانتفاضات العربية لأن تتطور إلى ثورات؟ هذا سؤال أساسي في اعتقادي. وكل ما أستطيع أن أقوله بدون أن يكون عندي أي توقعات نهائية لأن لكل بلد ظرفه الخاص ومعادلاته الخاصة. أعتقد أن إسقاط الأنظمة أسهل من بناء أنظمة جديدة، وقد يكون أقل كلفة من بناء أنظمة جديدة أيضاً، ونحن بالفرحة العامة بما حدث من الصعب أن نفكر بما سيأتي ولكن باعتباري لست من المعارضين السياسيين بالمعنى السياسي العادي للكلمة، باعتباري ملتزماً بنهج فكري أكثر مما أنا ملتزم بنهج سياسي، بكل فرحي بما حدث في العالم العربي، وبكل إيماني بحتمية ما حدث لأن الأنظمة القائمة في كل مكان في العالم العربي تقريباً بلا استثناء أنظمة سدَت أفق التطور ولجمت حركة الواقع، وحركة التغيير التاريخي مدة نصف قرن، أنظمة مستمرة وليست من الصدفة أن تكون حتى الأنظمة الجمهورية التي باتت تعرف “جملكية”، أصبحت جمهوريات وراثية تورث!”

*****

ولن أخرج من هنا قبل أن أقدّم تحيّة خاصة للشيخ الجليل جودت سعيد، العالم الإسلامي صاحب مذهب “اللاعنف” الإسلامي، الذي وضع العقل في مركز فلسفته إن جاز القول، وقدّم إسلاماً مطابقاً/ مختلفاً، ألهم شباباً- وشيوخاً عديدين في مسار الحركة السياسية السورية وبين ثوّارها الشبّان خصوصاً، قامت على التأسيس عميقاً في الفكر والعمل، وفي احترام الفكرة الجزئية والعمل الجزئي، في اتّجاه كليّ ومطلق صافٍ. حين كان الأمر يتطلّب ذلك، لم يتأخّر الشيخ جودت في توقيع “إعلان دمشق” في العام 2006، الذي أسّس لأهمّ تحالف تغييري في تاريخ سوريا الحديث ما قبل الثورة.

وقد رحل، وهو يصرّ على أهمّية سلمية الثورة ورفض الردّ على العنف بالعنف، وربّما- على الأقلّ ربّما، كان على حق!

Leave a Reply